I micoplasmi sono batteri privi di parete cellulare che negli avicoli provocano infezioni a carico soprattutto dell’apparato respiratorio e articolare.

I micoplasmi sono batteri privi di parete cellulare che negli avicoli provocano infezioni a carico soprattutto dell’apparato respiratorio e articolare.

Sono i più piccoli organismi unicellulari esistenti in natura che possono replicare autonomamente, particolarmente difficili da coltivare, ma in grado di provocare perdite zootecniche ed economiche importanti per l’industria avicola.

Alcuni ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie hanno messo a punto una strategia combinata contro i micoplasmi aviari che consente non solo di diagnosticare la malattia negli animali, ma anche di dare ulteriori informazioni su quel determinato micoplasma (RC 15/10).

“Il problema delle micoplasmosi ha richiesto un approccio epidemiologico, un modo di guardare il problema da una prospettiva diversa e più approfondita – afferma Salvatore Catania, veterinario, responsabile del Laboratorio medicina aviare dell’IZSVe – Con questo studio abbiamo valutato sul campo la presenza di differenti ceppi. Le informazioni che abbiamo raccolto saranno utili per pianificare in modo efficace gli interventi terapeutici e vaccinali negli allevamenti e controllare la malattia”.

Micoplasmi nel settore avicolo

Nell’industria avicola italiana sono soprattutto le specie Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae a rappresentare un consistente capitolo di perdite economiche in differenti categorie produttive.

Le specie di micoplasmi aviari sono oltre 25, ma solamente 4 sono considerate di interesse per il settore avicolo:

- Mycoplasma gallisepticum (MG)

- Mycoplasma synoviae (MS)

- Mycoplasma meleagridis (MM)

- Mycoplasma iowae (MI)

Nell’industria avicola italiana sono soprattutto MG e MS a rappresentare un consistente capitolo di perdite economiche in differenti categorie produttive.

La facilità di trasmissione di tali microrganismi, la difficoltà di crescita in vitro, nonché la complessa distinzione dei ceppi hanno determinato non pochi ostacoli nello studio della loro epidemiologia, contribuendo a limitare i risultati dei piani di controllo.

Le metodiche biomolecolari in veterinaria hanno determinato, per i micoplasmi, una semplificazione delle attività diagnostiche, relegando l’isolamento colturale a un ruolo secondario e conseguentemente limitando la possibilità di approfondimenti.

“L’attività di ricerca dell’IZSVe in questo settore si è basata sull’utilizzo congiunto di metodiche classiche, come l’isolamento colturale, e innovative come le indagini biomolecolari per la caratterizzazione genetica – sostiene Catania – Con questo approccio siamo riusciti a mantenere elevati standard di sensibilità e specificità, tipici delle biotecnologie, e nel contempo ad approfondire lo studio del patogeno, in quanto isolato e mantenuto vitale presso i nostri laboratori” afferma Salvatore Catania.

Tre studi di tipizzazione

I metodi biomolecolari di differenziazione hanno permesso di tipizzare alcuni ceppi di MG e di MS, consentendo una rapida e veloce traslazione in campo delle conoscenze ottenute in laboratorio, e l’adozione di sistemi appropriati di contenimento del patogeno.

Ad esempio, è stato isolato un ceppo di MG che non determinava forme cliniche tipiche, a causa della sua termosensibilità rilevata in laboratorio, con conseguente rapida diffusione dello stesso all’interno dell’area avicola coinvolta, proprio per via del mancato riconoscimento del sospetto clinico.

Tali conoscenze hanno permesso di segnalare ed evidenziare la problematica, e conseguentemente di migliorare le misure di contenimento del patogeno, determinando un drastico calo della prevalenza nell’area specifica.

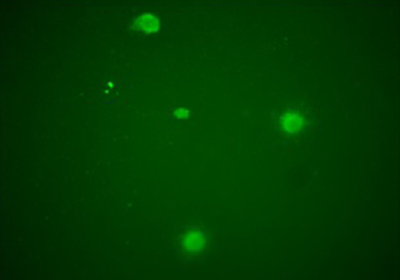

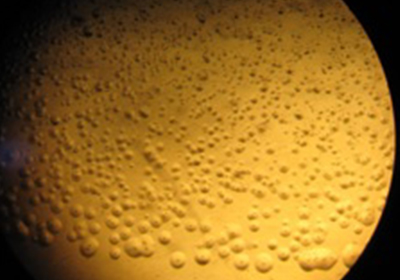

Colonie di micoplasmi e terreni di coltura

Un ulteriore esempio è stato la caratterizzazione di un ceppo di MS coinvolto in alterazioni del guscio delle uova. Lo studio dell’isolato ha permesso di quantificare la concentrazione minima di sostanza antimicrobica che inibisce la crescita del microrganismo, tale dato ha permesso di individuare una terapia antibiotica maggiormente efficace e valutare in campo i risultati terapeutici. Il ceppo è stato poi utilizzato per dimostrare in condizioni sperimentali la riproducibilità della malattia e delle lesioni riscontrate in campo, arrivando alle conclusioni che non tutti i ceppi di Mycoplasma synoviae sono capaci di determinate le alterazioni apicali del guscio.

Infine l’individuazione del Mycoplasma iowae, fino a qualche anno fa considerato eradicato negli allevamenti di tacchino, ha permesso di focalizzare l’attenzione sulla fonte del patogeno, ponendo le corrette basi per un piano di contenimento.

“Con il classico approccio ‘sospetto clinico e diagnosi biomolecolare – continua Catania – probabilmente la diagnosi non sarebbe stata così rapida e agevole come nel nostro caso, dove, invece, l’isolamento di colonie ascrivibili a micoplasmi ha poi permesso la loro identificazione tramite DGGE (elettroforesi su gel in gradiente denaturante)”.

La percezione delle esigenze del settore avicolo industriale associata alla conoscenza laboratoristica e tecnologica può consentire lo sviluppo di processi diagnostici, che permettono oltre alla diagnosi anche la produzione di dati aggiuntivi utili alla filiera per strutturare piani applicativi per il contenimento della patologia.

E qui sta il valore aggiunto della ricerca applicata, quando – come in questo caso – essa contribuisce al mantenimento o al raggiungimento di elevati livelli sanitari e produttivi del settore avicolo.

Per approfondire

Per ulteriori approfondimenti sui micoplasmi e sulle attività svolte dall’IZSVe nell’ambito delle micoplasmosi aviari:

Temi > Malattie e patogeni > Micoplasmosi aviare

- Catania, S., Gobbo, F., Bilato, D., Fincato, A., Battanolli, G., & Iob, L. (2012). Isolation of Mycoplasma iowae in commercial turkey flocks. Veterinary Record, 170(4), 107-108.

- Catania, S., Bilato, D., Gobbo, F., Granato, A., Terregino, C., Iob, L., & Nicholas, R. A. (2010). Treatment of eggshell abnormalities and reduced egg production caused by Mycoplasma synoviae infection. Avian diseases, 54(2), 961-964.